출처 : http://v.media.daum.net/v/20180508050108018?rcmd=rn

33개 시·군 '간흡충'과 전쟁 중

낙동강 등 5대강 유역 시·군 민물고기 날로 먹는 인구 많아

‘간흡충’ 퇴치사업에도 여전히 유행

감염된 민물고기 생식으로 간흡충 옮을 경우 담도서 기생… 담도세포 변성→담도암 유발

조기 발견 쉽지 않아 대부분 2·3기 상태서 발견

간흡충 감염 고위험군일 경우 간기능·상복부초음파 검사해야

지난 3일 경남 함안군 대산면 마을회관에 삼삼오오 주민들이 모여들었다. 군 보건소에서 간흡충(간디스토마) 감염 검사와 보건 교육을 하러 왔기 때문이다. 간흡충은 민물고기 생식을 통해 사람 몸에 들어오면 담도암 등 여러 질병을 일으키는 걸로 알려졌다. 함안군은 군내 3∼4개 읍·면이 낙동강과 인접해 있어 민물고기를 날로 먹는 가구가 적지 않다.

보건소 직원은 대부분 고령인 주민들에게 민물고기 생식의 위험성을 알리고, 간흡충 감염 여부를 파악하기 위해 혈액 채취와 함께 채변 요령을 일일이 설명했다.

함안군 보건소 김양희 주무관은 7일 국민일보와 통화에서 “해마다 이맘 때면 간흡충 퇴치 사업이 군의 주된 업무 중 하나”라고 말했다.

함안군의 간흡충 감염률은 2015년 5.0%에서 2016년 3.2%로 떨어졌다가 지난해 5.3%로 껑충 뛰었다. 특히 중앙암등록본부가 2016년 처음 공개한 시·군·구별 암 발생 통계에서 함안군 남성의 담낭 및 담도암 발생률이 높게 나왔다. 1999∼2003년에 담낭·담도암 발생 상위 5개 지역 가운데 3위를 차지했고 2004∼2008년, 2009∼2013년에는 내리 1위에 올랐다. 여성의 경우도 2004∼2008년 담낭·담도암 발생률 5위였다.

전문가들은 이 지역의 민물고기 생식 습관으로 인해 상대적으로 높은 간흡충 감염률이 담낭·담도암 발생과 무관치 않다고 보고 있다.

김 주무관은 “지난해 군 전역을 조사한 결과 낙동강에 접하지 않은 읍·면에서도 간흡충 감염자가 적지 않게 발견돼 놀랐다”면서 “동네 개울 등에서 돌고기 몰개 같은 작은 물고기를 잡아 날로 초장에 찍어 먹는 사람들이 꽤 있었다”고 말했다.

특히 대산면의 간흡충 감염률은 7%로 함안군 내에서 가장 높았다. 이에 따라 군은 올해 대산면을 중심으로 1000여명을 검사 대상으로 지정하고 지금까지 860명의 혈액과 분변을 채취해 질병관리본부에 검사를 의뢰해 놓은 상태다. 김 주무관은 “농번기라 주민들을 모으기가 쉽지 않아 고민”이라며 “어버이날 동네잔치를 연다기에 간흡충 퇴치 설명회를 한번 더 가질 계획”이라고 했다.

3월부터 간흡충 퇴치 한창

요즘 낙동강과 섬진강 영산강 금강 한강 유역 33개 시·군은 간흡충과 전쟁을 벌이고 있다. 매년 3∼9월 주요 하천 인근 지방자치단체의 연례 행사다.

정부는 2005년부터 13년째 장내 기생충 퇴치 사업을 벌였다. 회충 요충 같은 토양 매개 기생충의 경우 거의 퇴치 단계에 도달했다. 하지만 간흡충 등 식품 매개 흡충류 감염은 고위험 지역을 중심으로 여전히 유행하고 있음이 확인됐다.

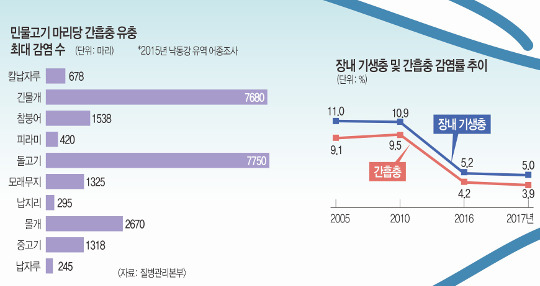

질병관리본부는 지난해 5대강 유역 32개 시·군에 사는 3만8648명을 대상으로 진행한 11종의 장내 기생충 감염률 조사 결과를 최근 공개했다. 대상자의 분변 안에 기생충 알(충란) 검출 여부로 검사가 이뤄졌다. 그 결과 간흡충 알이 1개라도 나온 양성자 수는 1522명으로 전체의 3.9%였다. 100명 가운데 4명 정도가 간흡충에 감염됐다는 얘기다. 간흡충 감염률은 2005년 9.1%에서 12년 만에 절반 아래로 떨어졌지만 전체 기생충 감염률(5.0%)의 상당 부분이 간흡충에 의한 것으로 파악됐다.

전국민 대상 기생충 감염 실태 조사는 2012년 8차 조사(당시 간흡충 감염률 1.9%) 이후 더 이상 이뤄지지 않고 있다. 다만 한국건강관리협회(옛 기생충박멸협회)가 매년 실시하는 약 15만건의 건강검진 결과로 전국 간흡충 감염률을 추산해 볼 수 있다.

질병관리본부 감염병분석센터 주정원 보건연구사는 “지난해 협회 데이터로 추산한 전국 간흡충 유병률은 1.3% 정도인데, 이를 바탕으로 계산하면 50만명 정도가 간흡충에 감염돼 있는 것으로 추정된다. 이들의 3분의 1은 낙동강 유역 등 고위험 지역 거주자일 것”이라고 말했다.

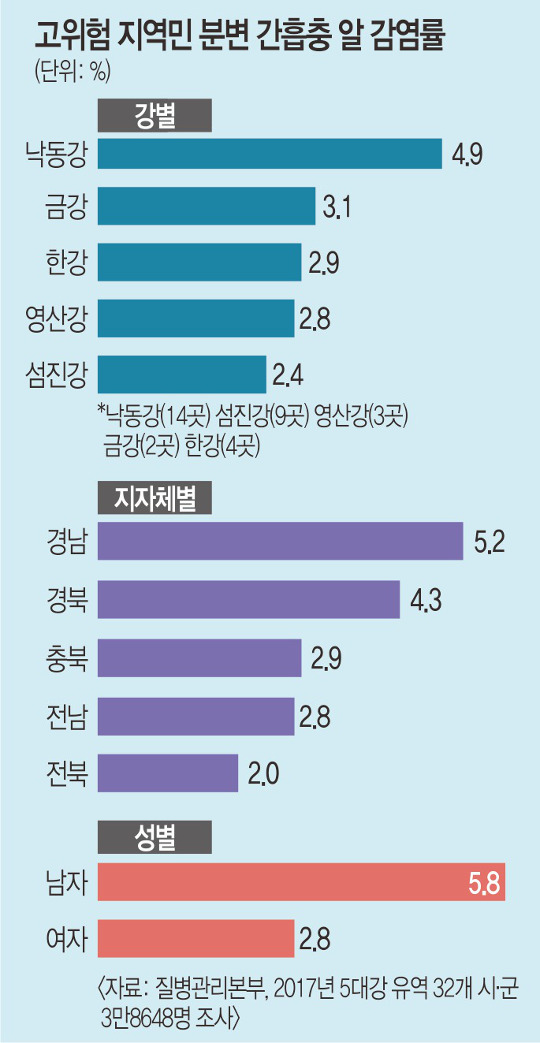

지난해 5대강 유역 32개 시·군에서 실시된 간흡충 감염률(충란 양성률)조사 결과를 보면 하천별로는 낙동강(4.9%), 도별로는 경남(5.2%)이 가장 높았다. 14곳이 평균 감염률(3.9%)보다 높게 나왔고 그 가운데 10곳이 낙동강 유역에 해당됐다.

분변 1g당 검출된 간흡충의 알은 평균 131개였고 최대 6만7500개까지 관찰됐다. 평균 충란 수를 바탕으로 역추산하면 실제 몸 속(담도)에 기생하고 있는 간흡충은 5∼10마리 정도로 볼 수 있다. 충란 양성률이 가장 높은 곳은 경남 합천군이었다. 유행 지역 간흡충 감염은 10대에서부터 관찰됐고 특히 40∼70대에서 감염률이 높았다. 성별로는 남자가 5.8%로 여자(2.8%)보다 배 이상 높았다.

주 연구사는 “남성이 여성보다 적극적으로 민물고기를 생식하는 식습관을 갖고 있고 40대 이후 지역사회 활동에 활발히 참여하면서 회식을 통한 생식의 기회가 많아지는 것과 관련 있을 것”이라고 분석했다. 음주를 주 4회 이상 하거나 담배를 하루 한 갑 이상 피우는 그룹에서 간흡충 감염률이 2∼3배 더 높았다. 흡연자나 음주자가 민물고기를 날로 먹는 환경에 더 많이 노출되기 때문으로 추정된다.

주 연구사는 “그간의 교육·계도를 통해 간흡충 감염이 계속 줄고 있지만 아직 강 주변 지역에는 생식하는 습관을 버리지 못하는 사람들이 적지 않다. 마을 잔치를 하며 민물고기를 공동으로 잡아 함께 먹는 경우도 있는 걸로 안다”고 말했다.

주요 하천 주변에 민물고기 식당(횟집)이 늘고 있는 것도 원인 중 하나로 지목된다. 주 연구사는 “양식 물고기에는 간흡충이 기생하지 않지만 이들 식당에서 민물에서 잡은 잡어 회무침 등을 서비스로 내놓는 경우가 많은데, 간흡충 감염의 경로로 파악된다”고 설명했다.

함안군 보건소 김 주무관도 “어르신들의 경우 농사일이 힘들 때 보양식으로 민물고기를 찾는 경향이 있다. 쉽게 접할 수 있는 값싼 보양식쯤으로 생각하는 게 문제”라고 지적했다.

간흡충 감염, 담도암 위험 4.7배

간흡충은 1∼2㎝ 크기의 나뭇잎 모양이다. 몸속에서 한 달만 지내면 성충으로 자라 알을 낳는다. 민물에 사는 쇠우렁이를 1차 숙주로 하고 2차 숙주로 참붕어 돌고기 몰개 피라미 등 작은 물고기의 근육을 파고들어 기생한다.

2015년 질병관리본부가 낙동강 유역을 조사한 결과, 간흡충의 피낭(살·껍질) 유충이 가장 많이 발견된 어종은 돌고기였다. 돌고기 한 마리당 최대 7750마리의 유충이 감염돼 있었다. 간흡충이 몸에 들어오더라도 수가 적으면 증상이 없거나 가볍게 앓고 이겨내기도 하지만, 유충 형태로 100마리 넘게 감염되면 여러 증상을 겪을 수 있다. 주 연구사는 “만약 이 돌고기를 통째로 사람이 날로 먹을 경우 피로감이나 식욕부진 메스꺼움 통증 설사 등을 부를 수 있다”고 말했다.

감염된 민물고기 생식으로 간흡충이 사람에게 옮아가면 담도(간에서 만들어진 쓸개즙이 내려오는 길)로 들어가 기생한다. 제때 구충되지 않으면 20∼30년간 담도에서 살며 만성 염증을 만들고 담도세포의 변성을 초래, 결국 담도암을 유발한다.

국제암연구소(IARC)는 2011년 간흡충 감염증을 담도암의 1군 발암물질로 지정했다. 국립암센터 연구에 따르면 담도암 발생에 대한 간흡충증의 기여 위험도는 9.4%로 B형 간염(11.9%) 다음으로 높았다. 또 국내 다수 논문 분석 결과 간흡충 감염자는 그렇지 않은 사람에 비해 담도암 발생 확률이 4.65배 높았다. B형 간염(2.62배), C형 간염(1.83배)보다 위험도가 더 높았다.

담도암은 위 내시경처럼 뾰족한 스크리닝 방법이 없어 조기 발견이 어렵다. 대부분 어느 정도 진행된 2·3기 상태로 발견된다.

분당서울대병원 간담췌외과 윤유석 교수는 “간흡충 감염이 일으키는 질병은 간내 담도암이 대표적인데, 늦게 발견되면 수술 하더라도 5년 생존율이 낮은 편”이라고 말했다. 이어 “민물고기 생식 경험이 있거나 지속하고 있다면 간흡충 감염 가능성을 염두에 두고 간기능이나 상복부 초음파검사 등을 신경써 받아봐야 한다”고 조언했다.

질병관리본부 주 연구사는 “간흡충 같은 식품매개 흡충류 감염은 가장 퇴치가 늦은 기생충 질환”이라며 “2025년까지 감염률을 1% 아래로 떨어뜨리는 걸 목표로 퇴치 사업을 더욱 강화할 방침”이라고 말했다.

주 연구사는 또 “최근 도시 거주자들도 캠핑지나 고향을 찾을 때 민물고기를 접하는 경우가 적지 않아 정확한 감염 실태 조사가 필요해 보인다”고 덧붙였다. 실제 서울대병원 강남센터가 주로 도시에 사는 건강검진자 9만9000여명의 분변을 검사한 결과, 1.5%가 간흡충에 감염돼 있었다는 연구결과를 최근 발표했다.

민태원 기자 twmin@kmib.co.kr

그래픽=전진이 기자

'기.생.충.' 카테고리의 다른 글

| [생활팁] 세균이 득실거리는 생활필수품 6가지와 관리법 (0) | 2018.05.26 |

|---|---|

| 생선회 기생충 (0) | 2018.03.30 |

| 기생충 감염과 알레르기 질환의 연관성 (0) | 2018.03.09 |

| 먹어? 말어? 여전한 기생충, 궁금한 구충제 복용법 (0) | 2018.03.08 |

| 생선기생충(아니사키스) 사진이라는데... 으... 이거... (0) | 2007.02.22 |

기생충 감염과 알레르기 질환의 연관성.pdf

기생충 감염과 알레르기 질환의 연관성.pdf